Immer mehr Menschen entscheiden sich für pflanzliche Ei-Alternativen und achten beim Kauf von verarbeiteten Lebensmitteln wie Nudeln darauf, dass keine Eier enthalten sind. Denn hinter dem lukrativen Wirtschaftszweig der Eierindustrie steckt vor allem eines: großes Tierleid. Doch nicht nur die konventionelle Haltung ist eine Tortur für Hennen – auch in der sogenannten Biohaltung leiden die Tiere tagein, tagaus.

In diesem Artikel finden Sie Hintergrundinformationen zum Thema Eierindustrie und zu Missständen rund um das Tierqual-Produkt Ei.

Hühnerhaltung in der Eierindustrie – alles andere als „natürlich“

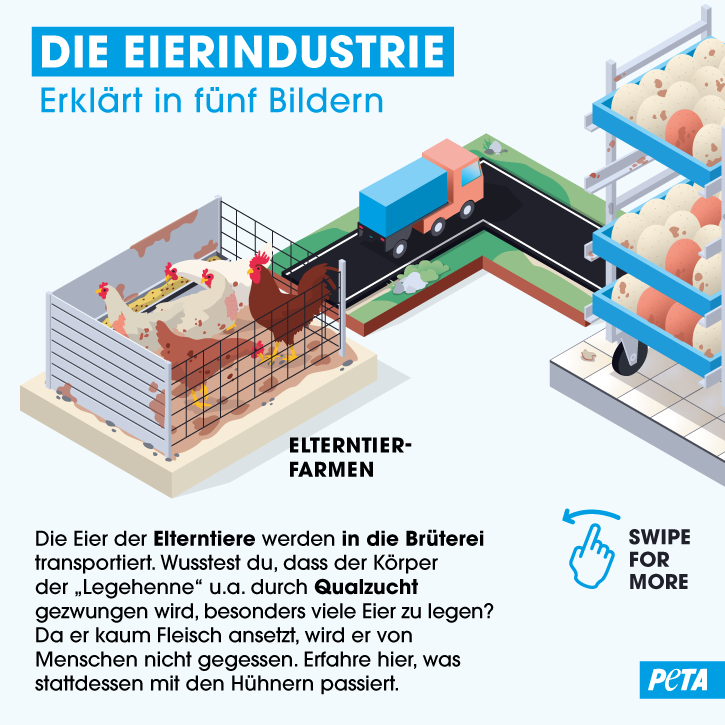

Hühner, die in der Eierindustrie ausgebeutet werden, stammen ursprünglich vom Bankvia-Huhn ab, das zur Fortpflanzung etwa 20 bis 30 Eier im Jahr legt. [1] Die daraus gezüchtete heutige „Legerasse“ legt mehr als das Zehnfache – nämlich über 300 Eier im Jahr. Diese Qualzüchtung durch den Menschen hat mit reiner Fortpflanzung nichts mehr zu tun, denn zuchtbedingt ist es für die Tiere gar nicht möglich, weniger Eier zu legen.

Die Daseinsberechtigung sogenannter Legehennen in der Eierindustrie besteht ausschließlich darin, möglichst viele Eier für den menschlichen Verzehr zu produzieren. Das führt bei den Tieren zu schweren gesundheitlichen Problemen. So ist bei vielen Hühnern am Ende der etwa einjährigen Legeperiode das Legeorgan stark entzündet. Die Tiere sind zu diesem Zeitpunkt meist stark abgemagert. Zudem ist ihr Federkleid teils fast vollständig verschwunden, denn aufgrund der Zucht und des hohen chronischen Stresslevels picken sie einander und reißen sich gegenseitig die Federn aus – bis hin zum Kannibalismus.

„Legehennen“ und „Masthühner“ sind Qualzuchten

Pro Kopf und Jahr werden in Deutschland im Schnitt knapp 14 Kilo Geflügelfleisch und mehr als 200 Eier konsumiert – letztere meist in Form verarbeiteter Produkte wie Nudeln, Backwaren, Pudding, Eis oder auch als Bindemittel in Frikadellen. [2, 3] Um diese hohe Nachfrage zu bedienen, hat die Geflügelindustrie zwei Linien an Qualzuchten erschaffen: die „Legelinie“ und die „Mastlinie“.

In der sogenannten Legelinie wurde das Huhn zuchtbedingt zu einer Art Legemaschine degradiert, die entgegen ihrer natürlichen Veranlagung fast jeden Tag ein Ei legt. Hühner der sogenannten Mastlinie setzen durch gezielte Zucht, dem Wegzüchten des Sättigungsgefühls und der Zugabe von spezieller Nahrung besonders viel Fleisch an. Nach einer kurzen Lebenszeit von meist nur fünf Wochen werden sie im Schlachthaus getötet. Die Züchtung der unterschiedlichen Linien dient dazu, durch gezielte Ausbeutung der Tiere einen möglichst hohen wirtschaftlichen Ertrag zu erzielen.

Elterntierfarmen – die grausame Basis der Eierindustrie

In sogenannten Elterntierfarmen wird kontinuierlich Nachschub an sogenannten Legehennen produziert. Wie in den Brütereien darf auch hier keine Henne ihre Eier ausbrüten. Für die Eierindustrie sind große Brütereien deutlich profitabler, denn die Küken kommen dort in Plastikkisten vollkommen anonym zur Welt und werden ihre Eltern nie kennenlernen.

In vielen Elterntierfarmen herrschen katastrophale Zustände, denn hier gibt es noch weniger gesetzliche Bestimmungen als für Legebetriebe. Die sogenannten Elterntiere leben eingepfercht in kargen, engen Hallen, oft inmitten ihrer Exkremente. Auch Eier, aus denen zukünftige „Biohennen“ schlüpfen, stammen meist von diesen Elterntierfarmen, in denen viele Hennen an schweren gesundheitlichen Problemen leiden.

Tierleid trotz Verbot des Kükentötens

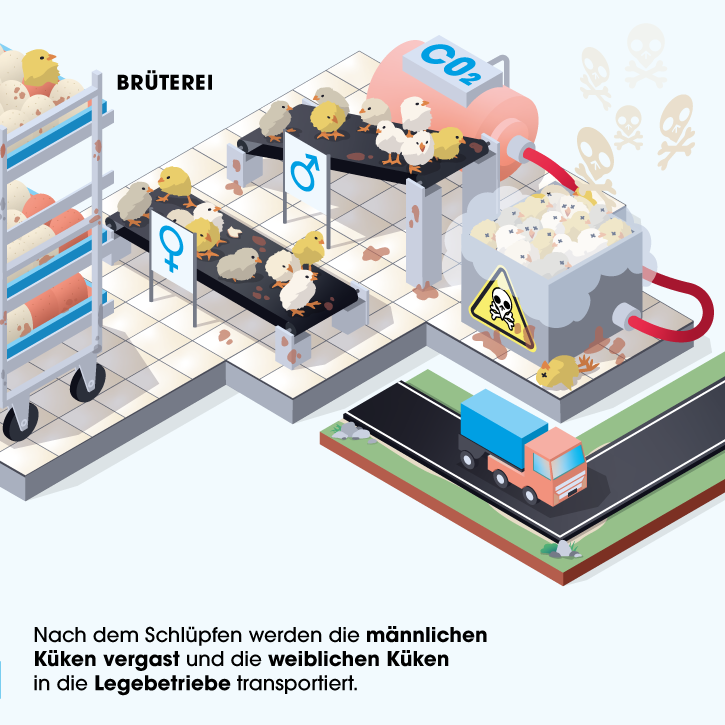

Seit Januar 2022 dürfen in Deutschland männliche Küken nach dem Schlüpfen nicht mehr vergast werden. Stattdessen wird das Geschlecht nun teils direkt im Ei bestimmt, und männliche Tiere dürfen laut Gesetz vor dem Schlüpfen getötet werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass das Schmerzempfinden der Embryonen zu diesem Zeitpunkt bereits in Teilen ausgebildet ist.

In Brütereien sterben zudem unzählige weitere Küken, die es allein nicht aus der Eierschale schaffen. Tausende dieser ungeborenen, aber voll entwickelten und lebensfähigen Tiere werden meist geschreddert und im Müll entsorgt.

Ein großer Teil der männlichen Küken in Deutschland wird jedoch nicht im Ei getötet, sondern ins Ausland, beispielsweise nach Polen, transportiert. Dort werden die Tiere gemästet und nach etwa 22 Wochen im Schlachthaus getötet. Ihr Leid wird somit nicht vermieden, sondern lediglich verlängert. Da es in Deutschland keinen Markt für das Fleisch dieser Hähne gibt, wird es mutmaßlich nach Westafrika exportiert und zu Billigpreisen angeboten, die den heimischen Markt zerstören.

In Deutschland dürfen Eier aus dem Ausland zu bestimmten Zwecken weiterhin importiert werden, so etwa für die Verwendung in Restaurants, für verarbeitete Produkte wie Nudeln, Kuchen und Kekse und für die Direktvermarktung. Für Eier aus solchen ausländischen Betrieben werden männliche Küken weiterhin nach dem Schlüpfen vergast, erleiden einen minutenlangen Todeskampf und werden anschließend wie Müll entsorgt.

Auch wenn das Verbot des Kükentötens ein Schritt in die richtige Richtung ist, so ändert es doch insgesamt nichts am leidbringenden System der Eierindustrie, in der Küken, Hennen und Hähne auf grausame Weise ausgebeutet werden.

Die verschiedenen Haltungsformen von Hühnern in Deutschland

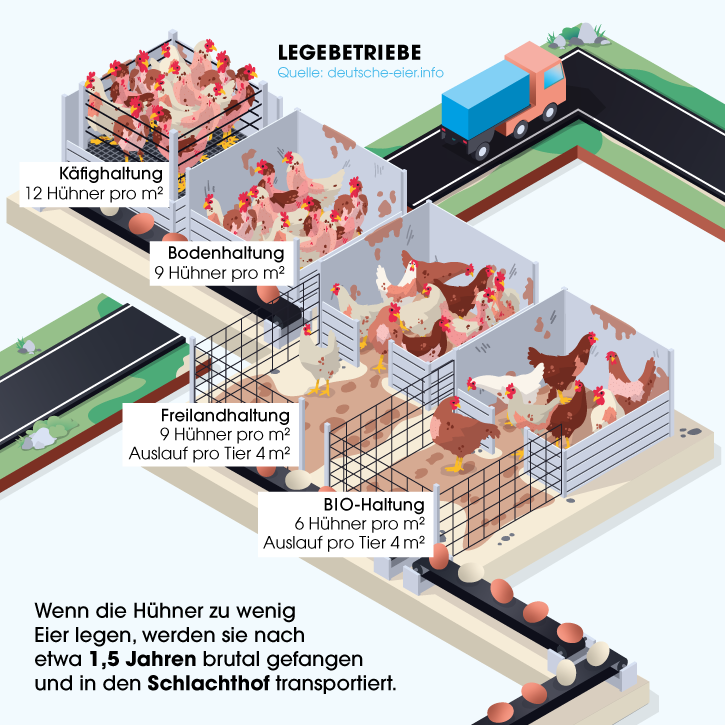

Mehr als 40 Millionen Hennen fristen in der deutschen Eierindustrie ein elendes Dasein in verschiedenen Haltungsformen. [2] An jedem Schalenei, das in den Verkauf kommt, muss ein sogenannter Erzeugercode angebracht sein. An der ersten Ziffer dieser Kennzeichnung lässt sich ablesen, aus welcher Haltungsform das jeweilige Huhn stammt: 3 bedeutet Käfighaltung, 2 Bodenhaltung, 1 Freilandhaltung und 0 Biohaltung. Verarbeitete Eier müssen nicht gekennzeichnet sein und stammen deshalb oftmals aus der Käfig- oder Bodenhaltung.

Käfighaltung

Die Käfighaltung von Hühnern – beschönigend auch Kleingruppen- oder Volierenhaltung genannt – wird in Deutschland auf Schaleneiern mit der Ziffer 3 gekennzeichnet; bei eihaltigen verarbeiteten Produkten entfällt die Angabe auf der Verpackung. Bei der noch immer legalen Käfighaltung sind bis zu 60 Hennen in einem, wie es heißt, ausgestalteten Käfig eingesperrt, d. h. jedes Huhn lebt auf einer Fläche von etwa einem DIN-A4-Blatt. Die kahlen Käfige sind lediglich mit einem Bereich zur Eiablage, einer Sitzstange und einer Art Scharrbereich ausgestattet.

Diese ausgestaltete Käfighaltung ist in Deutschland erlaubt. Lediglich die Haltung in nicht-ausgestalteten Käfigen, also ohne Sitzstange, Scharrplatz und Bereich zur Eiablage, ist seit 2010 verboten. Leider bietet diese Haltungsform den Tieren kein besseres Leben, denn auch in ausgestalteten Käfigen leiden die Hennen unter akutem Platzmangel und zahlreichen Erkrankungen. Sie können nicht ins Freie und haben kaum Möglichkeiten, ihre arttypischen Verhaltensweisen auszuleben.

Eier, die in Produkten wie Nudeln oder Fertiggerichten verarbeitet sind, stammen oftmals aus der Käfighaltung. Eine verbindliche Kennzeichnungspflicht der verwendeten Ei-Bestandteile fehlt vollständig. Es genügt daher nicht, nur Schaleneier aus Käfighaltung zu vermeiden – wer Tierleid nicht unterstützen möchte, der sollte auch von Produkten wie beispielsweise Eiernudeln Abstand nehmen.

Bodenhaltung

Mehr als 60 Prozent aller Hühner sind zu einem Leben in der Bodenhaltung verdammt. [5] Auch diese Haltungsform verursacht immenses Tierleid, denn je nach Haltungssystem müssen sich zwischen 9 und 18 Hennen einen Quadratmeter teilen. [6] Aufgrund von Platz- und Bewegungsmangel stehen pro Stallabteil bis zu 6.000 Tiere dicht an dicht gedrängt, leiden unter artwidriger Nahrung, Stress und Eintönigkeit.

Angesichts der hohen Belegung von Stallabteilen mit Tausenden von Hennen haben die Tiere keine Möglichkeit, eine feste Hack- oder Rangordnung zu bilden. Dies führt unter anderem dazu, dass die Hennen einander picken und sich gegenseitig die Federn ausreißen. Auch Kannibalismus ist eine der grausamen Folgen. Frische Luft und Zugang zum Außenbereich stehen den Hühnern bei der konventionellen Bodenhaltung nicht zur Verfügung.

Freilandhaltung

In der Freilandhaltung (8,7 %) hätten die Hennen theoretisch die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, die Sonne zu sehen und in der Erde zu picken. [5] Doch leider handelt es sich bei den Ausläufen meist um karge Grasflächen, die den Tieren keine Überdachung, Büsche oder sonstigen Schutz bieten. Häufig wird dies von den Betrieben bewusst so gestaltet, denn sie wissen, dass Hühner Fluchttiere sind und den Aufenthalt unter freiem Himmel aus Angst vor sogenannten Beutegreifern aus der Luft oder am Boden meiden. So bleiben viele der Tiere meist trotzdem im Stall, in dem sie genauso beengt leben wie in der Bodenhaltung. Auch hier stehen sie tagein, tagaus auf karger und kotverdreckter Einstreu, was leicht zu schmerzhaften Entzündungen der Fußballen führt.

Biohaltung

Auch in der Biohaltung leiden Hühner Tag für Tag. Zwar muss den Tieren verpflichtend ein ausgestalteter Auslauf zur Verfügung stehen, doch der kann bei schlechten Witterungsverhältnissen einfach geschlossen werden. In einem einzigen Stallabteil können bis zu 3.000 Hennen gehalten werden, was auch hier zu Stress und blutigen Pickattacken führt, wie unsere Recherchen beweisen.

Auch Hennen in der Biohaltung stammen aus den oben beschriebenen Brütereien und werden in den gleichen Schlachthäusern getötet wie ihre Leidensgenossinnen aus anderen Haltungssystemen. Viele von ihnen leiden zudem an den gleichen Erkrankungen, so etwa an entzündeten Legeorganen oder Knochenbrüchen. Die ökologische Tierhaltung ist in jedem Bereich eine absolute Nische. Solange der Konsum von Eiern auf dem gleichen hohen Niveau bleibt, wäre es im Hinblick auf den Platzbedarf gar nicht möglich, alle Tiere nach Bio-Richtlinien zu halten. Letztlich erachten auch Biohöfe die Hennen nicht als individuelle Lebewesen, sondern als Produktionsgüter.

Nach einem Leben voller Qualen sterben Hühner einen grausamen Tod

In der Eierindustrie wird eine hohe Mortalitätsrate bei Hühnern von Anfang an einberechnet: Viele Tiere sterben bereits in den Produktionshallen oder schleppen sich mit gebrochenen Körperteilen umher. Sie erhalten keine Hilfe oder medizinische Behandlung, sondern werden sich selbst überlassen. Kranke Tiere werden oftmals direkt im Betrieb getötet und entsorgt, da eine Behandlung, wie wir sie bei unseren Hunden und Katzen kennen, unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten oftmals unrentabel wäre. Bei Krankheiten, die den ganzen Tierbestand bedrohen, werden meist alle Tiere behandelt, beispielsweise mit der Gabe von Antibiotika im Trinkwasser, was zu Antibiotikaresistenzen führen kann.

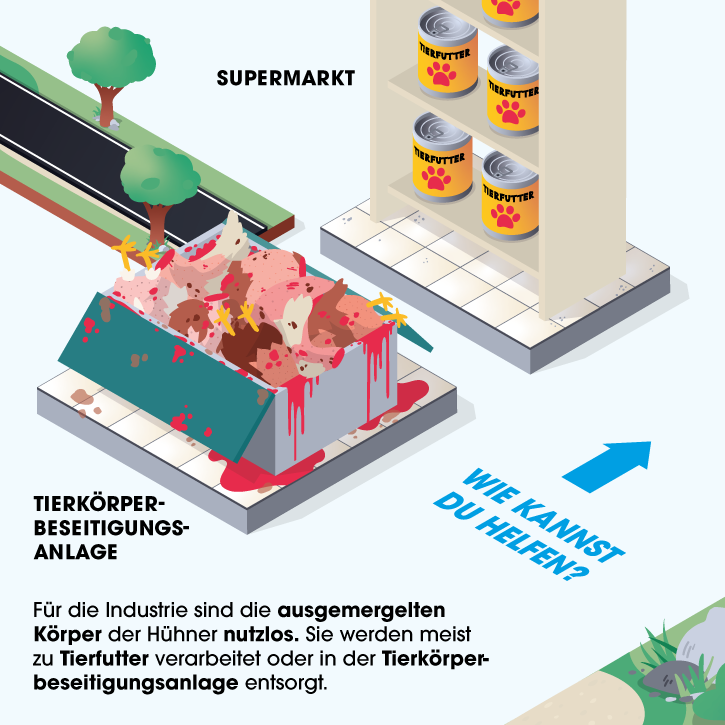

Bei Hühnern, die dieses Martyrium überleben, lässt die angezüchtete „Legeleistung“ nach etwa 1,5 Jahren nach. Dann wird das Tier – egal, aus welchem Haltungssystem – für den Betrieb unrentabel und im Schlachthaus getötet. Beim Einfangen gehen die Fangtruppen meist sehr gewaltsam vor. Mehrere Hennen werden in einer Hand an den Beinen oder Flügeln gepackt und kopfüber in Transportkisten gesteckt. Bei der groben Handhabung brechen häufig Körperteile der Tiere oder werden gequetscht. Sollte eine Henne im Weg sitzen, wird sie oft mit den Füßen weggetreten.

Einige Hennen werden zur Produktion sogenannter XL-Eier ausgebeutet. Diese besonders großen Eier verursachen für die Tiere noch längeres und noch größeres Leid, da die Knochen ihrer ausgezehrten Körper unter der Last noch leichter brechen können.

Die Fahrt zum Schlachthaus verbringen die Tiere in engen Kisten, bei jeder Witterung, ohne Nahrung und Wasser. Im Schlachthaus werden sie unter Schmerzen an den Füßen kopfüber aufgehängt und anschließend mit dem Kopf durch ein Strombad gezogen, das sie betäuben soll. Alternativ werden sie in Gruppen mittels Gas betäubt, das ihre Schleimhäute reizt und teils qualvolle Erstickungserscheinungen auslöst. Danach folgt der tödliche Schnitt durch die Kehle, den viele Tiere aufgrund unzureichender Betäubung bei Bewusstsein miterleben müssen.

Eierkonsum beruht auf einer speziesistischen Einstellung

In unserer Gesellschaft gilt es weitgehend als normal, bestimmte Tiere wie Hühner, Schweine und Kühe als Nahrungsmittellieferanten auszubeuten, andere Tiere wie Hunde oder Katzen jedoch zu streicheln. Viele Menschen empfinden beispielweise Mitleid mit niedlichen Küken, die geschreddert oder vergast werden. Der Anblick einer leidenden Henne in einem Stall ruft jedoch meist nicht die gleiche Empathie hervor. Dabei wollen alle Tiere ein selbstbestimmtes Leben in Frieden führen und nicht eingesperrt, gequält und getötet werden – weder ein Huhn oder ein Nashorn noch eine Katze.

Die willkürliche Einteilung von Tieren in Kategorien wie „Nutztiere“ und „Haustiere“ nennt sich Speziesismus. Diese Form der Diskriminierung ist dafür verantwortlich, dass Schweine für die Erzeugung von Fleisch getötet, Affen in Tierversuchen missbraucht und Hühner in der Eierindustrie gequält werden. Speziesismus muss dringend aus unseren Köpfen verschwinden – nur so kann das Leid der Tiere endlich beendet werden.

Sind Eier für uns Menschen gesund?

Für eine gesunde Ernährung brauchen wir keine Eier. Eine ausgewogene vegane Ernährungsweise ohne tierische Produkte wie Eier ist bedarfsdeckend und für jede Lebensphase geeignet. Zudem kann sie das Risiko für chronische Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs reduzieren. [7]

Eier sind nicht erforderlich, um unseren Proteinbedarf zu decken, denn viele pflanzliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und Samen führen unserem Organismus ausreichende Proteinmengen zu. Diese veganen Proteinlieferanten liefern uns aber auch andere gesundheitsförderliche Nährstoffe, darunter Antioxidantien, Vitamine und Ballaststoffe. Eier dagegen enthalten neben Proteinen vor allem Fett – darunter gesundheitsschädliche gesättigte Fettsäuren und Cholesterin. Studien weisen darauf hin, dass Eierkonsum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Sterblichkeit durch Herzkrankheiten erhöhen kann. [8, 9] Zudem zeigen mehreren Studien eine Verbindung zwischen dem Konsum von Eiern und einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes auf. [10, 11, 12]

Was Sie tun können

- Bitte kaufen und essen Sie weder Eier noch eihaltige Erzeugnisse, denn mit dem Konsum dieser Produkte unterstützen Sie das Leid von Millionen Hennen in Deutschland und weltweit.

- Probieren Sie stattdessen eine der zahlreichen pflanzlichen Ei-Alternativen. Kochen und Backen ist problemlos ohne Eier möglich.

Mehr Informationen erhalten Sie im Rahmen unserer Kampagne „Mach dich eifrei!“.

-

Quellen

[1] Planet Wissen: Hühner, https://www.planet-wissen.de/natur/haustiere/huehner/index.html, (eingesehen am 21.01.2021)

[2] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Bestandszuwachs bei Legehennen setzt sich fort, Nahrungsverbrauch und Selbstversorgungsgrad Eier weiter gestiegen, https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung-fischerei/versorgungsbilanzen/eier/, (eingesehen am 21.01.2021)

[3] Statista (April 2020): Pro-Kopf-Konsum von Geflügelfleisch in Deutschland in den Jahren 1991 bis 2019, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/186634/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-gefluegelfleisch-seit-2001/, (eingesehen am 21.01.2021)

[4] Albert Schweitzer Stiftung: Legehennen, https://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/legehennen, (eingesehen am 21.01.2021)

[5] Statista (Oktober 2020): Anzahl der Legehennen nach Haltungsformen in Deutschland im Jahr 2019 und 2020, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150895/umfrage/anzahl-der-legehennen-nach-haltungsformen-in-deutschland/, (eingesehen am 21.01.2021)

[6] Tierschutzbund: Haltungssysteme, https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/landwirtschaft/legehennen/haltungssysteme-fuer-legehennen/, (eingesehen am 25.01.2021)

[7] Melina, Craig & Levin (2016): Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, https://jandonline.org/article/S2212-2672(16)31192-3/fulltext, (eingesehen am 27.10.2021)

[8] Zhuang et al. (2021): Egg and cholesterol consumption and mortality from cardiovascular and different causes in the United States: A population-based cohort study. Plos Medicine, https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003508, (eingesehen am 27.10.2021)

[9] Ruggiero et al. (2021): Egg consumption and risk of all-cause and cause-specific mortality in an Italian adult population. European Journal of Nutrition, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00394-021-02536-w, (eingesehen am 27.10.2021)

[10] Yue Wang, Ming Li and Zumin Shi (2020): Higher egg consumption associated with increased risk of diabetes in Chinese adults – China Health and Nutrition Survey. British Journal of Nutrition, https://doi.org/10.1017/S0007114520003955, (eingesehen am 27.10.2021)

[11] Djoussé, Khawaja, Gaziano (2016): Egg consumption and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective studies. The American Journal of Clinical Nutrition, https://academic.oup.com/ajcn/article/103/2/474/4564736, (eingesehen am 27.10.2021)

[12] Djoussé, Gaziano, Buring, Lee (2009): Egg Consumption and Risk of Type 2 Diabetes in Men and Women. Diabetes Care, https://care.diabetesjournals.org/content/32/2/295.long, (eingesehen am 27.10.2021)